中医针对小儿生理、病理特点,专用于防治小儿某些病证的推拿方法。又称小儿按摩。因其不仅在手法和手法运用方面与成人不同,而且有很多特定的穴位,故自成体系。

简史 先秦时期《五十二病方·婴儿瘛》最早记载了用推拿治疗小儿疾病。晋代葛洪创捏脊疗法。唐代孙思邈《千金要方》首次提出把膏摩列为小儿保健方法。明清时期,小儿推拿得到空前发展,并形成了独特的小儿推拿体系,除在民间广为流传外,也为专业儿科医生所采用,并有大量小儿推拿专著问世。明代《保婴神术·按摩经》附于《针灸大成》卷末,是现存最早的推拿专著和小儿推拿专著,首创小儿推拿八法“掐、揉、按、摩、推、运、搓、摇”及30多种复式手法和40多种手法特定穴。另有明代龚天林《小儿推拿方脉活婴秘旨全书》、周子蒿《小儿推拿秘诀》。这三种书详述小儿推拿穴位、手法、证治,基本奠定了小儿推拿体系。清代熊应雄的《小儿推拿广意》内容详尽,有方有法,诊断重望、闻,结合主病介绍穴位,并有手法图解,是当时最完备的小儿推拿专著。近几十年来,小儿推拿在适应病证及手法采用上,均得到了进一步的发展。

特点 小儿推拿是由小儿生理、病理特点来决定的。小儿脏腑柔弱、血气未充、经脉未盛、精气不足,故中医有“稚阳未充,稚阴未长”之说。小儿发育迅速、生长快、需求量大,则常见“阴之不足,阳之有余”,有“纯阳之体”一说。阳为热,故发病多易化热。小儿机体脆弱,抗病能力弱,且冷暖不能自调,饮食不知自节,故临床上以肺、脾二脏易于受病,寒热虚实转化快。但小儿活力充沛,组织再生和修补力强,病因单纯,所以治疗及时,亦可较快恢复。临床上小儿以外感、内伤饮食多见,故治疗以解表清热,消食化滞为主,急则治标,缓则治本,兼顾脾胃。治疗手法以轻快柔和,平稳着实为总的要求。操作时,手法宜轻,选经取穴不仅要准,还有一些不同于成人的特定穴位。在具体运用时,常把特定手法和穴位结合使用,以达到不同的治疗效果。如推患儿五指指腹的推五经(脾、肝、心、肺、肾经),以调整五脏功能;推前臂桡侧的推三关,推尺侧的推六腑,用以解表或退热;由下而上推尾骶部的推上七节,以止泻等。同时在手法操作时,常用一些介质,如姜汁、葱姜水、滑石粉、鸡蛋清等,以起润滑、增效和护肤的作用。

适应证 小儿推拿的适应范围除不能推拿疮疡、外伤部位以及急性病危重期不宜单独使用外,其他各种病症都可采用。特别对高烧昏迷、服药困难的患儿,运用推拿疗法配合其他治疗更为适宜。常用推拿治疗的病症有婴儿腹泻、呕吐、腹痛、疳积、便秘、脱肛、肠套叠、感冒发热、咳嗽、哮喘、百日咳、惊风、遗尿、小儿肌性斜颈、佝偻病、夜啼、小儿麻痹后遗症等。此外,还可用于小儿保健。

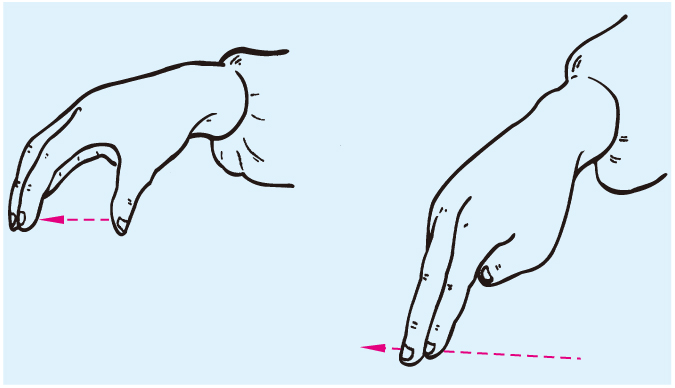

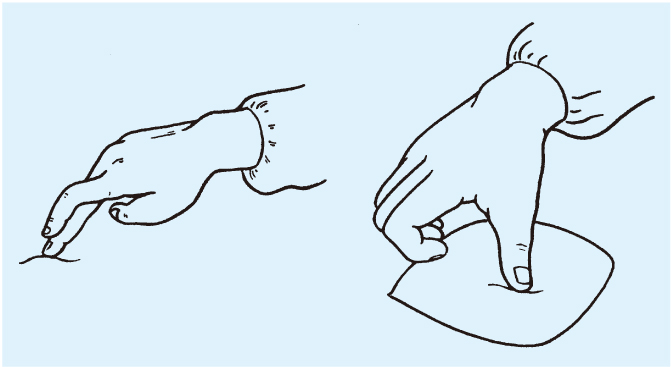

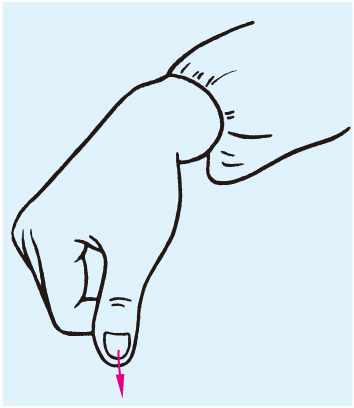

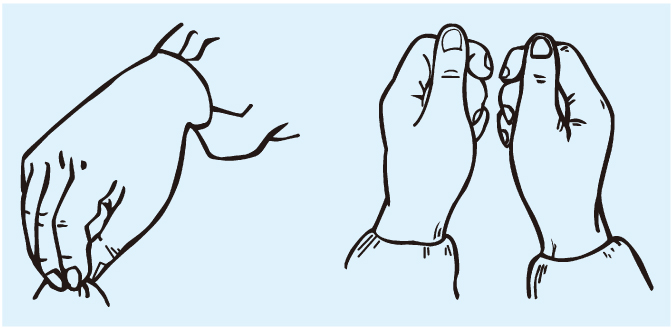

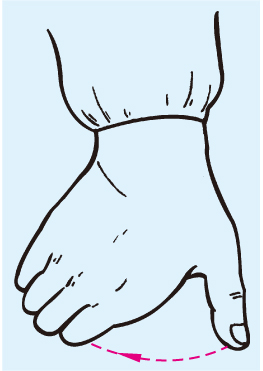

手法 小儿推拿手法种类较多,不少手法和成人相似,有些虽然名称相同,但具体操作上却不一样。如小儿推拿手法经常和具体穴位结合成具有某一功能的固定形式;施术宜轻柔,较强刺激手法如掐、拿、捏等,不仅要放在最后施用,还应掌握刺激程度,以免手法过重,使小儿哭闹,影响操作治疗。小儿推、揉、按、摩、掐、捏、运几种基本手法如下:①推法。在小儿推拿中主要采用指推法,以指着力于治疗部位,依一定方向推动。施术时宜用介质,推动时要有节奏,频率约每分钟200~300次,用力宜柔和均匀,始终如一。临床常用的指推法有直推法(图1)、旋推法和合、分推法(图2)。直推法是以拇指桡侧或指腹,或食中二指指腹在穴位上作直线推动。旋推法是用拇指指腹在穴位上作顺时针方向旋转推动。合、分推法是用两手拇指桡侧或指腹或食中二指指腹,自经穴向两旁分向推动或作“∧”形推动,称分推法,又称分法;如从经穴两端向中间推动,称合推法,又称合法。推法有行气活血、补虚益损、驱邪散风等功效。在经穴上推动方向与补泻有关,一般直推多泻,旋推多补;直推迎经气为泻,随经气为补;分推行气消积,合推益气养血。②揉法。以手置于经穴上,作顺时针或逆时针方向旋转揉动。施术用力轻柔均匀,手始终不离接触的皮肤,使该处的皮下组织随手的揉动而滑动,切勿在皮肤上摩擦,频率约每分钟200~300次。揉法又有指揉法(图3)、鱼际揉法和掌根揉法。指揉法以中指或拇指指腹施术,适用于穴位或狭小的部位。鱼际揉法是用大鱼际旋揉,适宜较宽阔的部位,如四肢。掌根揉法是用手掌根部揉动,适宜宽阔厚软部位,如腰腹、臂部等。揉法有行气止痛、健脾和中、活血散积等功能。③按法。以拇指或掌根在一定部位或经穴上逐渐向下用力按压。指按多用于四肢、腧穴,掌按多用于胸腹、经络。临床应用常与揉法配合使用,称按揉法。按法与成人推拿无大差别,只是按时用力宜小而轻。按法是以手代针的方法,功效与所取经穴关系密切。④摩法。以手掌或食、中、无名指指腹附着于一定部位或穴位上,以腕关节及前臂带动手作顺时针或逆时针方向环形摩擦。指摩多用于头面,掌摩多用于胸腹部。操作要轻柔,使手在皮肤上运动,速度均匀协调,压力大小适当,频率约每分钟120~160次,摩后局部皮肤发热。摩法有宣通散结、温中祛寒等功效。⑤掐法。用指甲重刺穴位的手法。是强刺激手法之一。掐时要逐渐用力,达深透为止,注意不要掐破皮肤,掐后轻揉局部,以缓解不适之感。临床上常与揉法配合使用,称掐揉法(图4)。掐法有醒脑提神之功效,如昏迷用指掐人中穴。⑥捏法。以指捏提肌肤的手法。用力大小要适宜,捏拿太紧不仅患儿不能耐受,且不易向前捻动推进。提捏皮肤不宜太少,且不可拧转。捻动向前需作直线前进,不可歪斜。临床常用的捏法有三指捏、二指捏法。三指捏是用拇指桡侧顶住皮肤,食、中指前按,三指同时用力提拿皮肤,双手交替捻动向前。二指捏是食指屈曲,用食指中节桡侧顶住皮肤,拇指前按,两指同时用力提捏皮肤,交替捻动向前(图5)。捏法有健脾养胃、除积散结、行气活血等功能。⑦运法。以拇指或中指指端在穴位上,由此往彼作弧形或环形推动(图6)。运法宜轻不宜重,宜缓不宜急,要在体表旋绕摩擦推动,不带动深层肌肉组织,频率一般每分钟80~120次为宜。运法有疏通经络、调和气血的功能。

图1 直推法

图2 旋推法和合、分推法

图3 指揉法

图4 掐揉法

图5 捏法

图6 运法

小儿推拿中其他手法,如滚、拿、摇、搓等均与成人推拿相同。

特定穴位 小儿推拿特定穴位是古代医家在长期医疗实践中,根据小儿的生理和病理特点总结出来的具有特异疗效的推拿穴位。它与十四经(见奇经八脉)中的特定穴位不同,十四经特定穴位是根据穴位在经络中部位和性能而命名的。小儿推拿特定穴位在体表呈点状、面状或线(带)状,分布以手掌居多,即所谓“小儿百脉汇于两掌”。这种分布特点,给操作带来方便。

小儿推拿特定穴位中的某些穴位,虽与十四经穴有些穴位名称相同,但部位和功效却不一样。如天柱穴,在十四经穴中属足太阳膀胱经,在哑门穴旁约1.3寸;在小儿推拿特定穴位中却在颈后发际正中至大椎穴,沿颈椎棘突形成的一条直线。一个是点,一个是线,形态、部位均不同,功效也就不同。

注意事项 ①操作时要轻重适宜、用力均匀、选穴准确,一般不用强刺激。②掐、拿等强刺激的手法应放在最后进行。③一般每穴行300~500次,年龄小者30~50次。④操作时间:初生儿在3分钟以内,6个月内用1~4分钟,1岁以内用5分钟,3岁以内儿童3~7分钟。⑤进食后30分钟左右施术,术毕30分钟方可进食。

|

将本信息发给好友

将本信息发给好友  打印本页

打印本页