中医学中人体网络周身各部的络脉中十五支较大络脉的总称。它是由十二经脉在腕踝关节上下各分出一支络脉,加上躯干部任脉之络、督脉之络及脾之大络所组成,故又称十五别络。为人体经络系统的重要组成部分。首载于《内经》的《灵枢·经脉》。

十五络脉的循行分布是有规律的。十二经脉的分支络脉由于由络穴分出,故均以络穴命名。由络穴分出后分上下两支,一支向下走向与本经脉阴阳表里相合的经脉而达四肢末端,加强了阴阳经脉表里相合的关系。另一支向上走在本经脉循行部位的浅层,可到达头面部,也可进入胸腹腔走在脏腑之间。任脉之络由络穴分出后散络于躯干部之前面胸腹部而下行;督脉之络由络穴分出后散络于躯干部的后面腰背部而上行,直达足太阳经头项部;脾经之大络由络穴分出后散络于躯干部的侧面胁肋部。这样全身的浮络、孙络皆归属于十五络脉,将气血运送到人体各个部位,既起到了网络周身、联系内外左右前后的作用,又可完成滋润荣养身体的正常生理功能。

在临床实践中,由于一络联双经,故有一络治两脉的说法。络穴又常和原穴、下合穴等相配以进行针刺治疗。另外,皮肤针(包括梅花针、七星针)不仅作用于皮部,同时也作用于络脉;拔罐、刮痧、刺络出血等疗法同样也作用于络脉。

手太阴络脉 十五络脉之一。起点处有穴,名曰列缺。即从列缺穴处由手太阴经分出,起始于手腕上部列缺穴两肌肉分歧处,与手太阴经相并而行,散布于手大鱼的边缘部(鱼际),由腕后一寸半(列缺)处走向手阳明经。本络脉病候分为虚实两证:实证为手掌热;虚证为呵欠,气短,多尿频、遗尿等,当取列缺穴治之。

手少阴络脉 十五络脉之一。起点处有穴,名曰通里。即从通里穴处由手少阴经分出。起始于腕横纹后一寸半(通里)处,由此向上与手少阴经并行于浅层,沿经脉而进入心中,联系舌根部,又联属于眼睛的根部;在掌后一寸半(通里)处走向手太阳小肠经。本络脉病候分为虚实两证:实证为胸胁及膈上撑胀不舒,虚证为不能言。当取通里穴治之。

手厥阴络脉 十五络脉之一。又称手心主络脉。起点处有穴,名曰内关。即从内关穴处由手厥阴经分出。在腕横纹后两寸(内关)处,于掌长伸肌腱与拇长伸肌腱之间分出,然后沿着手厥阴经循行部之浅层上行,联系心包络。本络脉病候分为虚实两证:实证为心痛,虚证为头项强直。当取内关穴治之。

手太阳络脉 十五络脉之一。起点处有穴,名曰支正。即从支正穴处由手太阳经分出,于腕横纹上五寸(支正)处出来后向内注入于手少阴经;另一支沿手太阳经之浅层上行至肘关节部,再上行则络于肩髃穴处。本络脉病候分为虚实两证:实证为肘关节弛缓而不得屈伸,肘关节痿废;虚证为皮肤生赘疣,小的如同指间生的疥结痂。当取支正穴治之。

手阳明络脉 十五络脉之一。起点处有穴,名曰偏历。即从偏历穴处由手阳明经分出。在腕横纹上三寸(偏历)处分出来后进入手太阴肺经;另一支则沿上肢行于手阳明经浅层,上行至肩髃穴处,然后上行至面部颊侧屈曲处,即下颌角部,遍布于下齿中;另一支则入于耳中会合聚集于耳的宗脉。本络脉病候分为虚实两证:实证为龋齿,耳聋;虚证为牙齿寒凉,胸膈气塞不畅等。当取偏历穴治之。

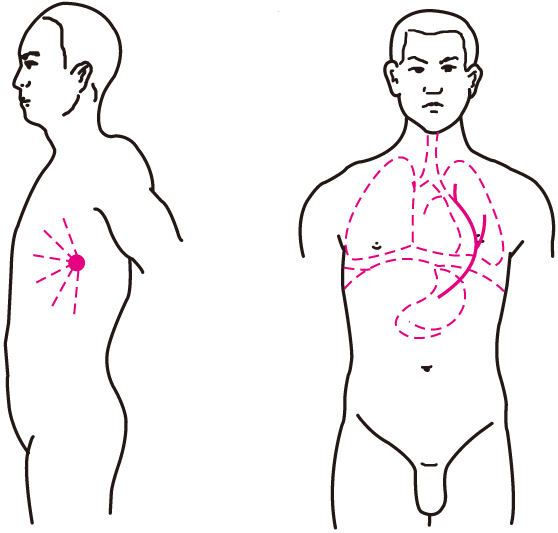

手少阳络脉 十五络脉之一。起点处有穴,名曰外关。即从外关穴处由手少阳经脉分出。在腕横纹上两寸(外关)处分出来后向上绕过前臂外侧上行,注入胸中会合手厥阴经至心包络。本络脉病候分为虚实两证:实证为肘关节部痉挛;虚证为肘关节部纵缓不收,即不能屈。当取外关穴治之(图1)。

图1 手三阴络脉分布示意图

足太阳络脉 十五络脉之一。起点处有穴,名曰飞扬。即从飞扬穴处由足太阳经脉分离出来。在踝关节上七寸(飞扬)处分出后走向足少阴经。本络脉病候分为虚实两证:实证为鼻塞流涕,头背疼痛;虚证为鼻流清涕和鼻出血。当取飞扬穴治之。

足少阳络脉 十五络脉之一。起点处有穴,名曰光明。即从光明穴处由足少阳经脉分出。在踝关节以上五寸(光明)处分出后走向厥阴经脉,向下络于足背部。本络脉病候分为虚实两证:实证为厥冷;虚证为痿躄,即筋肉萎缩或萎软无力,坐而不能站起。当取光明穴治之。

足阳明络脉 十五络脉之一。起点处有穴,名曰丰隆。即从丰隆穴处由足阳明经脉分出。在踝关节上八寸(丰隆)处分出后走向足太阴经脉;另一支沿胫骨外缘上行于同名经脉之浅层,直达头项部,会合诸经脉之气,向下络于喉部。本络脉病候分为气逆及虚、实证:气逆,即本络脉之气上逆则喉痹、卒喑,即喉部诸疾引起气塞不通之症,常突然音哑;实证为狂证和癫证;虚证为足胫屈伸不得,胫部肌肉枯萎。当取丰隆穴治之。

足太阴络脉 十五络脉之一。起点处有穴,名曰公孙。即由公孙穴处由足太阴经脉分出。在第一跖趾关节(本节)后一寸(公孙)处分出后走向足阳明经脉;另一支则沿同名经脉浅层上行直络于肠胃。本络脉病候分气逆及虚、实证:厥气上逆时则病发霍乱;实证为肠中切切而痛;虚证则腹部鼓胀。当取公孙穴治之。

足少阴络脉 十五络脉之一。起点处有穴,名曰大钟。即从大钟穴由足少阴经脉分出。在踝关节后面绕过足跟后走向足太阳经脉。另一支则与足少阴经相并而行于浅层,上行走于心包之下,向外则贯穿腰脊部。本络脉病候分为气逆及虚、实证:气逆则心烦胸闷不舒;实证为小便不通或淋漓不尽;虚证为腰痛。当取大钟穴治之。

足厥阴络脉 十五络脉之一。起点处有穴,名曰蠡沟。即从蠡沟穴处由足厥阴经脉分出。在踝关节内侧以上五寸(蠡沟)处分出后走向足少阳经脉;另一支沿着同名经脉的浅层经过胫骨内侧上行至睾丸处,结聚于阴茎。本络脉病候分为气逆及虚、实证:气逆证为睾丸肿大,猝然发生疝气病;实证为阴器挺长不收;虚证为阴囊突然瘙痒。当取蠡沟穴治之(图2)。

-

图2 足三阳、足三阴络脉分布示意图

任脉之络 十五络脉之一。起点处有穴,名曰尾翳。尾翳,历代医家多解释为鸠尾穴;亦有释为会阴穴者。从原文分析是由任脉从鸠尾穴上面分出后下行,至鸠尾穴后再散络于腹部。本络脉病候分为虚实两证:实证为腹壁皮肤疼痛,虚证为腹壁皮肤瘙痒。当取鸠尾穴治之。

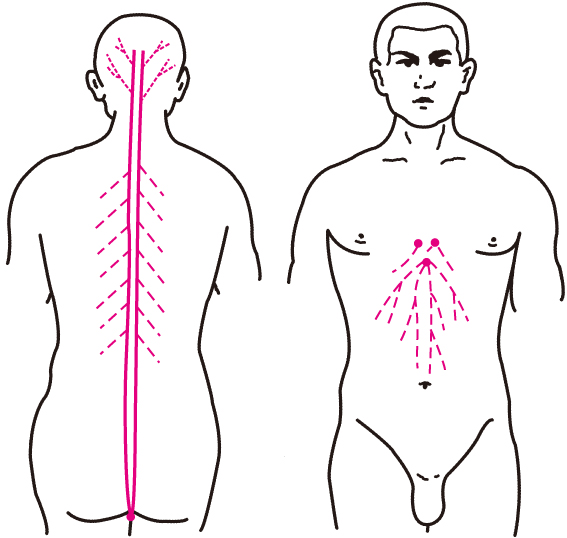

-督脉之络 十五经脉之一。起点处有穴,名曰长强。即从长强穴处由督脉分出,然后在脊柱两旁肌肉边上上行,直达项部,散络于头上。肩胛部左右有分支走向足太阳经脉,穿入于脊柱两旁肌肉之内。本络脉病候分为虚实两证:实证为脊柱强直,虚证为头部沉重。当取长强穴治之(图3)。

图3 任脉、督脉络脉分布示意图

脾之大络 十五络脉之一。起点处有穴。名曰大包。即从大包穴处由脾经(足太阴)分出。在腋窝部下三寸的渊腋穴(足少阳)下方三寸处分出后散布于胁肋及胸侧。本络脉病候分为虚实两证:实证为全身皆疼痛,虚证为各关节皆弛缓。当取大包穴治之(图4)。

图4 脾、胃之大络分布示意图

|

将本信息发给好友

将本信息发给好友  打印本页

打印本页