佛教艺术,在中国艺术史上,占了非常重要的地位………

佛雕是重要的艺术文化遗产

佛教艺术,在中国艺术史上,占了非常重要的地位,例如南北朝隋唐好几百年的时间,佛教常成为国家宗教,在帝王的庇护下,大大推动了佛教艺术的发展,产生了无数的胜迹、名作。

我们由如今遗留下来的各石窟寺院,如敦煌、云冈、龙门、麦积山、巩县、炳灵寺、天龙山、大足等地,仿佛可以窥见当时的盛况。例如云冈石窟,现存石窟总数五十三,大小佛像约五万一千尊;龙门石窟尚存石窟一三五二处,石龛七八五处,其中大窟二十八处,根据民国四年洛阳县令曾炳章调查报告,包括被破坏者,大小佛像全数达九万七千三百零六尊(一说是十四万二千二百八十九尊),加上碑刻题记三千六百多品;敦煌一地,现存的石窟即达四百八十六窟之多。

这些数字似乎让我们庆幸中国目前还保存如此庞大的艺术遗产。

但,如果我们再看文献资料:

诸如杨炫之‘洛阳伽蓝记’记载北魏太和十七年(四九三)迁都洛阳三十九年后,洛阳寺院数量多达一千三百六十七,‘魏书’释老志则说当时北魏全国有三万余寺院,僧尼二百万。然而,早在北魏太武帝于太平真君七年(四四六)破佛,全国佛寺、佛像悉遭毁灭,过了四十年的孝文帝太和元年时,首都平城也不过回复至寺百、僧尼二千余,国内寺六千四百七十八,僧尼七万七千二百五十八人(‘魏书’释老志),由这些数字可知北魏佛教发展之迅速。

南朝佛教更盛极一时,梁武帝便是一位最重要的推动者,但曾几何时,也烟消云散了,唐代诗人杜牧(八○三~八五二)便目睹这一幕惨相:‘千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风;南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中?’(江南春绝句)

隋代号称‘菩萨天子’的隋文帝,新造了十万六千五百八十躯金银、檀香木、夹?、象牙、石佛像,另一方面修复了古佛像一百五十万八千九百四十尊。

唐代,单是吴道子一人,即画过壁画三百面,这些壁画,绝大部分与佛教有关。

如此又让人觉得当时热衷佛教的君主,无不倾国力于造佛立寺的事业,而现存的遗迹,实不过原先的沧海一粟而已。

再看中国历史上曾经有过的所谓‘三武一宗’前后四次的废佛事件。

第一回在北魏太武帝太平真君七年(四四六),全国佛寺、佛像、佛经悉遭破坏烧毁,僧尼不分老幼活埋。

第二回是约百年后的北周武帝建德三年(五七四)。

第三回是在经过二百六十年后的唐武宗会昌五年(八四五),废弃寺院四万四千六百,令二十六万僧尼还俗,没收寺产田地数千万顷,铜像、钟熔铸为钱。

第四回是在约百年后的后周世宗显德二年(九五五),废寺院三万三百余,熔铸铜像为钱。

四次的废佛事件等于把中国佛教艺术黄金时代留下的文化遗产大都消灭了,再加上历代以来的天灾人祸,古代佛教艺术胜迹,大抵烟消云散,我们仿佛看到人就像小孩玩积木一样,他曾经聚精会神认真地把积木堆得高高的,但一瞬间,一挥手,就把积木推倒了。

还好,古代的石窟寺院,由于地处偏远地区,以及材质的关系,比较不易遭受破坏,至今多少还可以让我们从这些浩劫之余的遗留作品,窥知当时盛况。

而如今从国立历史博物馆展出的这些石雕作品,在台湾难得一见的环境里,更可让我们向往着我们祖先如何透过宗教媒介,表达出中国人的卓越艺术创造力及独特的民族审美意识。

例如那高五十一公分的龙门唐代大佛手,不过是块残片,连完整的手掌都说不上,我们无法想像原先整座尊像的情形,但光是这样的断掌,仍令人无比感动,觉得一座优秀的雕刻作品,每一部分都散发出应有的力量,即使经过千年来风吹雨打、岁月摧残,即使由于人为的破坏(除非把它捣碎了),它的破片,仍有其造型的生命力。

佛雕能反映普遍的审美意识

当然,如今我们大部分人面对这些展出的佛雕,总是用‘来欣赏’、‘来观赏’的字眼吧?已把它视为纯粹艺术创作来看待。其实当初制作这些佛雕的动机,恐怕不是我们看纯粹雕刻的样子??即出自于个人的创作意识,表达出雕刻艺术家的个性、艺术观等等,也即是说,目前的雕刻作品与观者的关系,多做为观赏对象。

虽然我们今天也把这些佛雕视为观赏对象,但原先它们却是信仰、崇拜的对象;不是制作出来让人摆在美术馆或家里观赏的,而是具备了宗教意义的。虽然如此,我们仍可以从这些做为信仰、崇拜对象的佛雕,看出中国人的审美意识,更因为宗教信仰的社会性,反而更能反映出普遍的审美意识。

宗教可以利用人类的爱美本性,强化信仰,号召信仰,确可得到精神的安定与慰藉,减少生活中的矛盾,给与信者精神的希望。

所以说,佛教艺术,虽然表现了宗教的内容,但很多佛像仍然是当时社会理想中的美的典型,正如在‘人神同形’观念产生下的希腊神像是古代希腊人理想的美的典型一样。

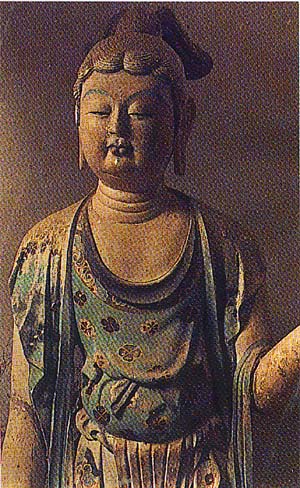

例如观音菩萨像,后来(可说是宋代吧?!)成为中国百姓心中理想的母性美、女性美的象征,所以,直至今日,民间还常说美丽的妇女像观音,称之为‘赛观音’。

在外国文学,如美国小说家杰克?伦敦的短篇小说‘在甲板的天篷下面’,把人形容为‘像中国菩萨那样温柔’。

因为佛教造像,尤其是菩萨像,后来趋向于女性化,反映当时百姓理想的美的典型,不单是形貌上的美,而且是精神上的美??如善良、温柔、智慧、纯朴。

如此可知,以宗教目的为出发点的佛像,并未从社会中游离,躲入独善闭锁的领域。相反地,它曾投入生活,反映出中国人普遍的审美意识。

佛像原来反映印度民族的理想人物美

为了礼拜目的而制作的独立佛像,始于犍陀罗地方(现在的巴基斯坦北部)与秣菟罗地方(印度中部、德里东南方),时在纪元一世纪末至二世纪初。

对于佛像的起源,在此不拟赘述。总之,佛像以人的姿态出发,但又以象征超人的、佛教的理想境地,为表现基础,它不论如来或菩萨像,虽在模仿传说中的释迦形象,但,并不是释迦的肖像,不是现实世界中人的本身,而是把象征佛教理想的形姿人格化,利用了人的形态,而又把现实的人体加以变形。

我们也可以说佛像本是印度人理想中人的美的典型,例如‘三十二相’、‘八十种好’所规定的佛像形象,如‘手足指缦网相’,指手足指间有类似鸭蹼的膜,可以在双手掬水时不让水漏出来,意味普渡众生而无遗漏;这样的手足,在现实的人体是看不到的,但在佛像里却代表一种理想的美。

又如‘足下安平立相’,足底平坦,简直是所谓的‘扁平足’,不如说是一种病态,但它却代表与大地密接的理想。

又如佛像特征之一的耳垂,表现‘八十种好’中的‘耳厚,广大修长,轮?成就’,现实中实在少有这样的耳朵,但直至今日,民间百姓仍然认为这样的耳朵是‘福耳’,是理想的耳朵美。

又如如来头上的肉髻,现实的人也不会有这样的构造的,但佛像却以这样的肉髻表示释迦那超人的智慧。

佛像象征超人,却不离人的形象,是人的形象,却也有超乎常人的特征。而佛教或佛像,原是在印度的文化背景下产生的,与中国的文化环境原是全然两样的。

佛像为中国带来纪念性的人像雕刻观念

外来的佛教,最初东传中国,与传统中国人的思想观念之间,必然有矛盾争论,例如沙门应不应当敬王,教徒出家是不是孝顺父母的问题,都曾展开长期不休的争论。东晋庐山慧远面对桓玄加政治压力令拜帝王,即曾提出‘沙门不敬王者论’。

在北魏时期,首先解决了拜佛与忠君的关系。

太祖道武帝在平城建寺院,封沙门法果为道人统,领导僧徒,法果和尚改变以前‘沙门不礼俗’的习惯,带头礼拜皇帝,‘魏书’释老志:‘初,法果每言,太祖明睿好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼,遂常致拜。谓人曰,……我非拜天子,乃是礼佛耳。’帝王即是佛,礼佛就是忠君。

同时为‘亡去父母,七世父母’作‘功德’开窟造像,占了相当比重,宣扬忠孝的‘?子本生’之类题材,受到重视,都可知当时佛教已与中国传统思想密切结合。

在佛像也是一样,它成为帝王的象征。

谈到这里,我们必须先提提中国在佛教传来之前,传统的艺术思想中,人像雕刻尤其是纪念性的人像雕刻本来就少见的。

在古代西方,埃及、西亚、波斯或希腊、罗马,帝王为了显示威权所在,无论生前或死后,或是为了刻划、纪念英雄,常是利用写实雕刻手法表现帝王、英雄的形象,但在中国,这些情形却很少见,清代孙承泽‘春明梦余录’卷二十一引邱浚说:‘塑像之设,中国无之,至于佛教入中国,始有也。三代以前,祀神皆以主,无所谓设像也。’所谓‘主’,正是流传至今的‘神主牌’、‘牌位’也,像秦始皇,在他的陵墓地下,有成千上万的大型兵马俑陪伴他,却未见有他自己的塑像,他曾收天下兵器铸十二金人,却未铸自己的像,他巡行天下,行踪所至,留下纪念石碑,如今日在书法艺术极为重要的泰山碑、琅琊碑、峄山碑等等,却未在这些地点留下他自己的石像,也即是说,重视文字的中国,自古即有以文字碑来代替人像雕刻的传统,如属无文字碑,则以动物来代替,像汉代霍去病墓前的‘马踏匈奴’及其他石雕动物,或像南朝、唐代帝王陵前的大型怪兽、天马石雕等,都是很好的例子。

至于在古代陪葬制度下产生的无数陶俑,制作技术之精巧,虽然弥补了中国人物雕刻不足之缺憾,但两者的艺术本质及精神是不同的,人物俑的制作目的其实跟动物俑或陪葬的器物,并无两样,并不像人物雕刻所应有的个性,或应具备的自我意识的人格象征。不仅是小型陶俑,甚至像现存于山东曲阜孔庙的传鲁王墓两躯石人,属于二世纪汉代作品,高达二○六公分,但模样有如木棒石柱,也毫无表情,欠缺身体的立体性,简直像座石碑或石板。即使秦始皇陵所见武士俑,已有那么卓越的写实能力及制作水准,但它的制作目的及意识其实跟汉代石人并无两样。

直至佛像传入中国,无形中也为中国带来纪念性的人像雕刻或表现理想的人物美的观念。

北魏初期佛雕表现拓跋民族性

前面已提到在北魏时期首先解决了拜佛与忠君的关系,帝王代表佛,礼佛即是忠君。

佛像,已如前述,是模仿了释迦的形象,表现印度人理想中的人物美。到了中国,佛像也成为中国人的理想化身。

早在纪元四五二年(兴安元年),北魏文成帝即位,即命依帝身造佛像,四五四年(兴光元年)又在京城‘五级大寺内,为太祖以下五帝铸释迦像五,各长一丈六尺。’

文成帝命人依自己的形象造佛像,连自己身上的黑痣也要相吻合:‘诏有司为石像,令如帝身。既成,颜上足下,各有黑石,冥同帝体上下黑子。’可见佛像的形象恰好是地上君主的忠实写照。

最典型的代表自然是云冈石窟初期的昙曜五窟大佛。

昙曜五窟完成于文成帝和平年间(四六○~四六五),即今云冈的第十六至二十窟。主尊皆是高达十数公尺的大佛(最高的是第十九窟的一六.八公尺),代表北魏开国以来的五位帝王--太祖道武帝、太宗明元帝、世祖太武帝、景穆帝、文成帝。

这些大佛虽然受了印度秣菟罗乃至笈多初期或中亚样式,甚至犍陀罗样式的显著影响,但却是北魏拓跋民族审美观念的充分发挥,大佛都由极单纯化的线条与面构成,相貌堂堂,姿态雄伟,肩膀宽大,粗颈,脸形丰满,眼睛长而锐利,略呈杏仁形,鼻梁鼻翼端正,微笑的厚口唇,巨大的耳朵,显现出一种不同于中原传统感觉的北魏理想帝王美,北魏发动大量人工,把国家财富一笔消费在造佛建寺上,原也在表示王朝的权威,从这里我们仿佛可以闻到朔北寒风萧萧的气氛,以及游牧民族雄浑气魄与健康明快的民族性。

北魏佛像随着汉化倾向,有了很大的改变,这由云冈后期及龙门石窟可以明显地看出来。

北魏后期佛像反映中国传统的审美意识

我们知道,魏孝文帝推行华化政策,在太和十年(四八六)正式采用中华天子衮冕礼服上朝,太和十七年(四九三),迁都中原地区的洛阳,更趁机禁止胡服、胡语,奖励汉胡通婚,并改国姓‘拓跋’为‘元’,这种华化的现象在佛像也显现出来了,龙门、麦积山的北魏石雕便是最好的代表。

大抵说来,龙门、麦积山的北魏佛像,为长脸、削肩、瘦躯,以及一种洞悉哲理的智慧神情,摆脱世俗的潇洒态度,都更接近中国传统的感觉,这里我们如果比较古来的人物形象(如楚帛画的男子像、汉代画像石)以及神仙思想中对神仙形象观念,当可明了,甚且我们可以大胆地说,外来的宗教思想在已具有高度文化水准的中国推展开来,不能不与中国固有传统思想有所妥协,前述忠孝的问题即是个例子,而在龙门、麦积山,把佛像塑造成类似中国神仙的样子,也正为了满足中国人素朴的憧憬,同时也配合了知识份子的道家思想。

这时,才算是真正出现了中国式的佛像。这种类似中国神仙的硬瘦风貌,显然不同于印度的圆满美男佛像,也不同于云冈初期北魏尚未完全汉化时期的佛像。

从佛像里表现中国传统的审美意识,更可由佛像服饰看出来。

自太和十八年(四九四)禁胡服以后,魏孝文帝依然命令以帝身为范造佛像,这时佛像自然穿的是皇帝身上的中国式所谓上衣下裳宽袖长裙的服装了。强调‘衣文’成为新的特色,衣文以平面构成扁平的样子,衣襞显出厚衣裳的质感与平行流动的线描,且衣端特别宽大,以装饰化的造形,表现出翻转波状的起伏,已不再是身体上缠的印度式薄衣的样子了,在这里不免让我们想起‘衣冠制度’这句话,中国古代向来以端正的衣冠来象征国家政治及社会的秩序,所以印度的佛像,穿上中国风的服装,并非不可思议。

史载三国时代吴国的画家曹不兴(一说北朝的曹仲达)所作人物衣褶有出水之妙,所谓‘曹衣出水’,说开来正是印度式的薄衣在佛像上表现为令人感触到肌地的水淋淋的样子,在当时是新的表现形式,所以才被在史籍记上一笔。

但佛像的北魏样式,到了纪元六世纪中叶的北齐、北周时代便衰退了,代之而起的是以山西天龙山、河南响堂山石窟为代表的所谓‘天响样式’,最显著的特色即是由瘦身长脸,再度变化为圆脸,但不及云冈明显,原因是再度受到印度笈多王朝以薄衲衣表现肉体的造形影响,舍弃了龙门样式上所见的极端无视肉体的形态,而表现出柔软丰满的感觉,衣襞也浅得不让人注意,佛耳的装饰及宝冠等细部,都精细地刻划出来。

唐代佛像与印度笈多王朝艺术的肉体观照

这种倾向愈来愈强烈,经过了隋代,终于在中国佛教艺术的第二个黄金时代的唐代达到最高峰。

唐朝身为一个世界帝国,对外来文化最具包容性,对异国艺术风味也最感兴趣,同时当时传来的正是印度笈多王朝佛像艺术最成熟时代的样式,加上印度求法风气盛行,如玄奘、宋法智、王玄策、义净等人亲自西行取经,能够带回第一手资料。

笈多王朝(三二○~五二○左右)被称为印度的文艺复兴,是印度艺术的隆盛期,在印度史上产生了最美的佛像,尤其是以秣菟罗为中心的五世纪佛像,它的特色是透过薄衣浮出的美丽肉体,流线的衣文线条齐整而美,伏目,肉髻螺发齐整,光背华丽,完成了印度肉体观照的佛像基本形式。在壁画方面则以强烈阴影法强调立体感,甚至不惜变形,比起线描来更注重的是色彩,这种形式影响西域及中国,像史上有名的南梁张僧繇、初唐尉迟乙僧,善画凹凸花,远望眼晕如凹凸,近视则平,都是这种西方传来的注重立体表现的新样式。

北魏的国家佛教原与君主为当今如来的思想相关连,隋朝以来,国家佛教的理念亦高,唐代也不例外。

其中最具有代表者,当推龙门奉先寺的卢舍那大佛及其胁侍菩萨、罗汉、神王、力士等九巨大尊像。这是唐高宗发愿而造立的,皇后武则天还出了化妆钱二万贯协助。咸亨三年(六七二)破土,上元二年(六七五)共费时三年九个月,可说是龙门石窟造佛事业的顶峰。本尊卢舍那大佛高达十三公尺(连光背宝座则达二○.六公尺),整个场所宽达二十九公尺,高三十四公尺,大佛不仅巨大,而且充满无比的崇高美,形态均整,绳目状头发,眉的造型是唐代特有的半月形,长而锐利的眼睛充满清纯气韵,目光好像朝向下方,但上睑是双重的,似乎作沉思观想状。鼻造形端庄、嘴唇有微妙起伏,肩膀的曲线,胸腹部的厚重造形与衣襞之美妙流动感,柔软的肌肤感,都极具生气,胸至腹部的大平行弧线,更显出大佛的宽大胸怀,两手虽已破坏,仍无损其为唐代最伟大尊像的地位。

卢舍那大佛是‘梵网经’里所说大宇宙、三千大世界的教主,是如来中的如来,是宇宙最高的支配者,在龙门,他当然是大唐皇帝的象征了,世上最尊贵的天子被比拟为卢舍那佛,同时也与整个大唐帝国的精神互相呼应。龙门奉先寺大佛代表了唐朝理想的帝王美。

谈唐代佛像,我想特别提出天龙山石窟,因为在中国各石窟寺院中,它最具特色,也最能表现出唐代佛像的造型特征,尤其表现了印度笈多王朝肉体观照影响下的特征。

我们知道以雕刻表现人体,在希腊、印度艺术里最为常见,但在中国古代造型表现艺术传统里,向来抑制雕刻人体的观念,前面也提到以衣服来端正身体,衣冠制度成为支持社会秩序的表征,结果自然避免表现肉体动态以及官能美,加上中国人对于平面、线条的表现方式的兴趣,总是大于立体的表现,例如古希腊的陶绘,线条极为单纯,有似中国的铁线描,但西方绘画并不满足于线条的表现,后来极力追求在平面的二次元空间里表现三次元的立体(雕刻)的效果,只有中国一直坚持线条的表现方式,并且从线条性质的种种变化、种种表现的可能性,得到艺术表现的满足,这当然大大妨害了中国雕刻艺术的发展。

而对于人体表现的观念更是如此,比较印度阿旃陀石窟与中国敦煌石窟壁画即可一知,题材虽然相同(例如同是半裸的菩萨像),但印度在平面空间依然要表现人物立体的肉体感,而中国尽量以线条减轻暴露的程度。

我们不妨猜测一下最初中国人见到这类半裸的佛像情景,面对热带国度??印度所产生的佛像的袒肩露乳、露脐、薄薄法衣紧贴肌肤显出肉体起伏曲线的时候,其惊讶程度,恐怕不是现代我们所能想像的。

就如同我们不了解印度古来信奉自然力的宗教观、生命观,而见到绵延至今的类似药叉女神像或交合像之强调性的特征时,同样也会惊讶不已。

然而佛像的造立,必须遵守原先经典里所规定的仪轨条件,也即是它的造形样式有相当的规矩,不是容易更改的,所以在接受这种半裸的佛像做为崇拜的对象,也许可以说是不得已的事,但在接受的过程之中,中国人仍尽可能地加以消化吸收,例如云冈初期的佛像,衣文采取中印度的原来形式,但显然是厚多了,起码在寒冷的中国北方,总不容易接受那么薄的衣式吧?!同时,也对原来印度雕刻的肉体观照方式,加以理知的处理,尽量减低肉感的感觉。

至于龙门期的北魏佛像更不用说了,层层厚重的衣褶完全掩没了肉体感觉,几乎把全身包裹得透不过气来,连手足也不放过。

而到了天龙山石窟的唐代佛像,才算出现了最能显明表现人体感觉、体态丰丽的雕像,尤其那胸腹部柔软起伏微妙的实体感,以及印度式‘三屈法’的‘S’形身姿,表现了中国雕刻史上空前绝后的丰满肉体的官能美。特别是天龙山石窟第十四、十八洞,咸认建于盛唐玄宗开元天宝年间,石雕表现人体肌肉饱满柔软感觉,达到最高峰,这时不禁令人连想到盛唐中唐时期常见的肥胖型女俑,宗教的与非宗教的艺术,同样具现了一个时代的审美观。

同时在上元二年(六七五)僧道融改创天竺福兴寺碑,提到大士像‘嫣然列侍’,也仿佛把唐人对天龙山菩萨像的制作意识如实地点了出来。

然而,毕竟这是中国,天龙山石雕仍旧加入了中国人本身的审美意识,它的写实自然,绝不像印度雕像那么夸张过大的动作姿态,以及好像吹气球似地强调躯体的丰满肉感。但是,像这么最能表现官能美、肉体表现的风格,毕竟与中国人传统的造型感觉格格不入,在中国雕刻史上也不过昙花一现,自九世纪印度影响中断之后,又逐渐消失了。

晚唐以后,尤其是到了宋代,佛教失去国教的地位,走向人间走向世俗化,佛像被表现为如同现实人间的味道,观音、菩萨像加入了现世的女性美,尤其是观音被塑造成为现世人间母性的形象,具现中国民间百姓的审美意识,已完全抛开异国的影子了。

中国传统的愁眉美感与古拙微笑

上面是就雕刻艺术的立场来探讨古代中国人物造型美感的问题,最后,我想以‘微笑’为例来说明,即佛像的表情,竟也给中国人的造型艺术带来新的表现要素。

据说婴儿出生后四、五天,嘴唇两端即能运动,做出一种微笑的表情;另外我们也常可看到早晨本来熟睡中的婴儿,眼睛尚未睁开,却做出安静而稚拙的笑容,这种笑也许不能算得上‘笑’,只是一种反射运动,或者说是似笑非笑,也显得相当神秘,或许古代人类早已注意到了它的神秘性了,最有名的例子,是古代希腊所谓‘古拙时期’的人物雕刻,成为极普遍的特征。

古代希腊雕刻,大致在纪元前六世纪至纪元前四八○年之间被称为Archaigue(古的)时代的人物雕像,形式虽然尚未成熟,显得有点生硬感,却洋溢着生命力,尤其脸部的眼睛作杏仁形,口作半月形弯曲,流露出一种形式化的微笑表情,成为此一时期雕像之最大特征,和其后(纪元前四八○~四五○)所谓‘严格样式’的严肃表情大有不同,更和伟大的史克巴斯(纪元前四二○~三五○年,古代希腊雕刻家,作品以激情的表情姿态为特征)出现后的作风迥然有别。

于是美术史家就把早期的这种特殊微笑表情称为‘古拙微笑’(Archaic smile),实际上,古拙微笑也时常见于米索不达美亚地区的女神雕像,表情是相当暧昧的,说是代表快乐、幸福,固不必论,但在表现为悲伤,即使在遭遇惊吓、被杀的激动时,也时常含蕴这种具备宁静冷寂之感的微笑表情。

连濒死的武士,也不作痛苦的样子,而是出现这种微笑的表情。有人解释为当时技巧尚未成熟,只能作如此单调的表现,但由于多属少女像,也许有侍奉守护神雅典娜的目的,表示受神恩惠,而由内心发出的幸福、安心、喜悦的感觉,所以类似幼儿的笑,予人快适之感。

这种微笑成为当时希腊雕刻的特征,我们不能完全解释为技巧未成熟的原因,而应该是当时雕刻家所努力表达的某种精神状态,反映当时希腊人的人生观。

而这种微笑,甚至在后来欧洲经过中世纪后,重新肯定希腊古典艺术精神,也回头来追求‘古拙微笑’,因此在文艺复兴时期,我们又重新见到,最有名的自然是义大利达文西笔下的‘蒙娜丽莎’,其表情被称为‘神秘的微笑’,岂不可以上溯追寻到古希腊雕刻的艺术特征?

而‘古拙微笑’也随着亚历山大东征,给带到东方来,佛教艺术与希腊的关系,正由这种微笑表情具现出来。

佛教美术不仅吸取了希腊雕刻的造形、技巧,连‘古拙微笑’也没有被遗忘掉,自然地,中国佛像也出现了古拙的微笑,最典型的代表就是云冈石窟了,例如昙曜开凿的最初五大窟的本尊大佛,面容除了眼睛为了配合中国民族的人种特征,作细长的眼形外,嘴角泛起的一丝丝莞尔,却与古希腊雕刻所见无异。

甚至六朝隋唐的陶俑,也接受了佛像表情,不乏古拙微笑的面容。

那么,在佛教传来之前,中国艺术造形上的人物,具有什么表情呢?

有趣的是,起码从汉代起,反而出现了一种与‘古拙微笑’正好相反的‘古拙愁眉’。其实这个名词最先是由日本学者奥村伊九良提出的,他在所着‘瓜茄’(一九三九年版)书中的一篇论文‘古拙愁眉’,曾做过详尽的讨论。

大意是说古代的中国人物造型,有意利用不苟言笑的‘愁眉’来暗示人物的身份与地位,而能够展开明朗笑容的,反而是像四川成都天迥山出土的汉代击鼓说唱俑、河北望都二号汉墓出土的彩色石雕骑马俑,或其他常见的庖人俑之类身份较低微的人物脸上才可见到。

由许多汉代的绘画表现,都可见‘愁眉’已成为一种普遍的典型。而愁眉不一定指悲伤的表情,正如同古拙的微笑,不一定表示快乐。

如果从历史文献记载来看,中国人对于‘愁眉’的美感认识,最有名的要算西施的故事了,‘庄子’天运篇:‘西施病心,而?其里。其里之丑人,见而美之,归亦捧心而?其里。’那是说春秋时代越国貌极妍丽的有名美女西施,由于时常心痛,痛苦之余,不免以双手抚住胸口蹙起眉来,反而让人愈发觉得怜爱,也更觉得美。于是连邻里的丑女见了,也要学西施‘不病强?’,结果只有更增加其丑,这也是‘东施效颦’典故的由来。

当时的画家是否曾把西施心痛时特有的眉目表情描绘出来呢?不得而知。但可见愁眉的美感,早已受到肯定了。

然而,西子之?是自然流露出来的,即使东施效颦,恐怕也不可能整天都保持那样的表情,当这种表情的美感为大众所欣赏后,自然要求一种能维持长久而固定的‘愁眉’,结果,只好利用人工的化妆术了。

从文献上看,‘愁眉’曾广泛流行于东汉桓帝元嘉年间(一五一~一五二)。范晔‘后汉书’及应劭‘风俗通’都提到当时的大权臣梁冀之妻孙寿的事迹。

‘后汉书’列传第二十四:‘寿色美而善为妖态,作愁眉,丑妆,堕马髻,折腰步,龋齿笑,以为媚惑。’

‘风俗通’:‘愁眉者,细而曲折;丑妆者,薄拭目下若啼处;堕马髻者,侧在一边;折腰步者,足不任体;龋齿笑者,若齿痛不忻忻。始自冀家所为,京师翕然皆仿效之。’

孙寿独特的打扮,引起京师妇女共鸣,但也有卫道者起而反对,史家叹为妖妆流行,象征东汉灭亡。情形正似唐代白居易在‘时世妆’诗中批判当世流行的美容术,藉以讽刺杨贵妃,警惕文化颓废,也视为亡国之基。

‘时世妆’至今依然为大家所熟悉:‘时世妆,时世妆,出自城中传西方,时世流行无远近。 ?不施朱面无粉,乌膏注唇唇似泥,双眉尽作八字低,妍蚩黑白失本态,妆成尽似含悲啼,圆鬟无鬓堆髻样,斜红不晕赭面状。昔闻披发伊川中,辛有见之知有戎,元和妆梳君记取,髻堆面赭非华风。’

诗中‘妆成尽似含悲啼’,‘双眉画作八字低’,实与孙寿的愁眉、 ?妆,同出一筹。也许这类打扮本非中土所有,因为白居易诗中正有‘元和妆梳君记取,髻堆面赭非华风’句,而梁冀为近于西域的安定乌氏人,或许比较熟悉外来的风习,就好像现代的摩登妇女,以模仿外国时髦为尚,纽约、巴黎的新流行,顷刻间也就吹入国内了。

到了六朝隋唐时代,中国原有的愁眉造形表现,依然是被继承着,但随着佛教的兴盛,大量地出现了‘古拙微笑’,同时由古拙的微笑出发,神秘的感觉愈来愈稀薄,笑得愈来愈明朗,唐代佛像就比北魏佛像笑得明朗,而同属于北魏佛像,菩萨就笑得比如来明朗。

这种由佛像所带来的特殊微笑,也影响到了非佛像的陶俑,六朝隋唐的陶俑,普遍具备佛像的面容与表情,佛像影响中国人的审美意识,由此更可深深地看出来。

总而言之,佛教艺术是亚欧大陆艺术的集大成,大自建筑小至日用品之整套输入,与中国美术史主流相融合,内容丰富,显见了秦汉以来艺术潮流未见的变化。中国佛像反映了复杂的外来影响,也反映中国传统的自我审美意识,在探讨中外文化交流下造型艺术的变迁及审美观的内涵,是没有比佛雕更明显的了。

(原刊载于1984年1月国立历史博物馆《中国古代石雕艺术论集》)

|

将本信息发给好友

将本信息发给好友  打印本页

打印本页