历史文献资料显示,藏医药已有3000余年的历史,对世界屋脊上的藏族人民的生存、繁衍生息和生产力发展做出了巨大贡献。

公元前3世纪,藏族就有了“有毒必有药”的哲理性论据,充分说明在此以前,青藏高原已形成了起居、饮食、保健等藏医原始医疗体系,并逐步发展完善。同时,简易的涂抹、酥油止血、青稞糟消毒等实践技术也为现有的放血、火灸等独特治疗技术奠定了坚实的基础。

公元7世纪,藏王松赞干布统一青藏高原,建立强盛的吐蕃王朝,并邀请周边其他民族的医学家和译师,配合西藏医药学家,吸收印度医学和汉族中医药精华,整理编著了哲学、佛学、医学等各学科的经典著作,建立了完善的藏医药理论体系。

此后,经过历代医家的不断发展,形成了现在呈现在我们面前独具特色的藏医药学。

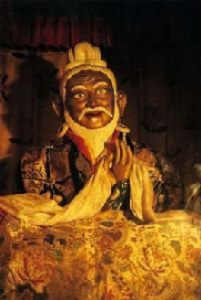

玉妥·云丹贡布(708~833)是吐蕃王朝时期最杰出的医学家,曾担任过赞普的御医,是当时藏医发展的最主要代表者。他走遍世界各地,广泛搜集和研究民间医方,总结民间医药经验,并多次赴五台山、印度、尼泊尔等地拜中外名医为师,还曾邀请汉族中医学家东松(即韩文海)、印度医学家新提嘎瓦、尼泊尔医学家达玛锡拉及克什米尔医学家库雅巴等来藏交流医术,最终根据藏民族自身医学体系,借鉴印度等其他医药学精华,编著了以《四部医典》为主的藏医药学典籍30余部,为藏医理论从零散的民间医学整理和规范起到了突破性作用,并为藏医临床实践提供了完整的理论依据。

玉妥·云丹贡布

15世纪,随着医疗实践的发展,藏医药学逐渐形成了北方和南方两大派。北方派稍早于南方派,以强巴·南杰查桑为代表,南方派则以舒卡·年姆尼多吉为代表,他们分别总结了北部高寒地区和南部河谷地带多发病及其治疗经验,并各有效验。

18世纪,著名医学家第玛·旦增平措广泛收集药物标本,编著了《晶珠本草》,收载藏区药名两千余种,对药物的形态、性味及功能等进行了详细记载。

|

将本信息发给好友

将本信息发给好友  打印本页

打印本页